後発の「楽天ポイント」が見せた逆転劇、王者「Tポイント」を抜き去った“戦略の大転換”とは?

世界でも類を見ない「ポイント大国」である日本。楽天ポイントやdポイントなど、各社が次々とポイントビジネスに参入したことで、100兆円規模の巨大市場「ポイント経済圏」が築かれた。このポイントビジネスはどのようにして生まれ、なぜここまで発展したのか──。2024年10月に著書『ポイント経済圏20年戦争 100兆円ビジネスを巡る五大陣営の死闘』(ダイヤモンド社)を出版したダイヤモンド編集部副編集長の名古屋和希氏に、ポイントビジネスが生まれた背景や各社の戦略について聞いた。(前編/全2回)

■ ビジネスは「キーパーソンの動き」で180度変わる

──著書『ポイント経済圏20年戦争 100兆円ビジネスを巡る五大陣営の死闘』では、ポイント経済圏を巡る攻防について、登場人物を全員実名で記しています。なぜ、企業だけでなく人にスポットを当てたのでしょうか。

名古屋和希氏(以下敬称略) ポイントビジネスという新たなビジネスが生まれ、現在の「ポイント経済圏」に成長するまでには「人」の存在が欠かせなかったからです。

一つのビジネスが大きくなっていくとき、私たちは結果の部分に注目しがちです。「企業」や「ビジネスモデル」が主語になってしまいがちですが、実はその背景には多くの人がいるはずです。「こんなことに苦労した」「このようなアイデアがあった」と舞台裏を克明に描きたいという思いから、登場人物を全員実名にすることにこだわりました。

──実際に取材を進める中では、どのような時にビジネスが大きく動いていると感じましたか。

名古屋 経営トップの動きが分かりやすい例だと思います。楽天とローソンが提携しようという動きの最中に、提携に積極的でない三菱商事の出身者がローソンの社長に就任しました。結局、この提携は消滅してしまったのですが、前社長の任期がもう1年長ければうまくいっていた可能性があるわけです。

こうしたエピソードから、「ビジネスはキーパーソンの動きによって、結果が180度変わる」と実感しました。

■ 画期的なアイデアが生んだ「Tポイントの優位性」

──著書では、ポイント経済圏の黎明期(れいめいき)である2003年に始まった「Tポイント」のビジネスモデルについて解説しています。同サービスは集客効果だけでなく、マーケティングの進化にも寄与したとのことですが、具体的にどのような点が優れていたのでしょうか。

名古屋 Tポイントの最も優れていたのは「データを収集する発想」があった点です。カルチュア・コンビニエンス・クラブ(CCC)はレンタルビデオのTSUTAYAを展開しており、会員の住所・氏名・年齢を全て把握しています。

ポイントができる以前、店側は「500円の弁当が1個売れた」ということは把握できるものの、「誰が買ったのか」までは分かりませんでした。しかし、ポイントを付与すれば、購買データと個人情報をひも付けることができるので「この弁当を買った人は誰で、どこに住んでいて、年齢はいくつ」ということまで分かります。

このデータをマーケティングに生かせると気付いたことが、Tポイントの画期的なアイデアにつながりました。従来はチラシやクーポンの配布しかできなかったところを、データを使えば「このお客さまはリピートしてくれるから、このクーポンを渡そう」という具合に、より効果的なマーケティングにつなげられます。

消費者の立場からすると、ポイントは「もらえるもの」という感覚が強いでしょう。しかし、事業者の立場からすると「データを提供してもらうお礼にポイントを付けている」というニュアンスが強いのです。

そう考えると、消費者と事業者の双方にメリットがある点において、ポイントビジネスは優れた仕組みだと思います。Tポイントがなければ、この発想も生まれてこなかったでしょう。

──データ活用に苦戦する企業が多い中で、ローソンやCCCがデータマーケティングを推進できた背景には何があるのでしょうか。

名古屋 今となっては、日々買い物をする上でポイントが身近な存在になっています。しかし、当時は共通ポイントというものを誰も体験したことがありませんでした。

当初、TポイントはローソンとENEOS、TSUTAYAしか加盟店がなく、今から考えると使える範囲は狭く、利用する人も限られていました。そのため、開始後3年くらいまでは消費者にもなかなか浸透せず、店舗での地道な声がけやステッカーによるアピールなどで認知させる必要があったわけです。だからこそ、0から1を生み出すフェーズで地道な取り組みを続けて成果を生んだことは大きかったと思います。

■ 自らが作った「排他ルール」で窮地に追い込まれたTポイント

──著書では、日本初の共通ポイントを立ち上げた元CCC副社長の笠原和彦氏について詳細に描いています。同氏は2014年の楽天入社後、「楽天ポイント」の事業総責任者に就任し、Tポイントとは対照的な戦略を採ったことに触れていますが、そこにはどのような狙いがあったのでしょうか。

名古屋 笠原氏はCCC在籍時、Tポイントの「1業種1社」ルールを推進し、業界1位の企業を加盟店に迎え入れることで、後発のポイント事業者が2位以下の企業としか組めないようにしました。当時、Tポイントと加盟企業が結ぶ規約には「Tポイント以外のポイントは導入してはならない」「他のポイントの導入検討をしてはならない」という文面があり、非常に強力な排他ルールとなっていたのです。

加盟店にしてみると、仮にTポイントへの加盟をやめた場合、代わりに加盟した同じ業界の競合他社から、顧客データを活用して追い落とされるかもしれません。そのため、加盟店側としても「既得権を手放したくない」という心理が働くのです。

Tポイントは、この排他的なルールにより競争優位性を確立しました。そして、笠原氏は楽天に転職後、自らが作った排他ルールに行く手を阻まれる形になったのです。そこで「Tポイントと同じ土俵で戦っても勝てない」と考えた同氏は、「囲い込む」Tポイントに対して、業種や地域にとらわれない「オープンな関係構築」によって加盟店開拓を進めました。

ポイントビジネス20年の歴史を見ると、1業種1社のTポイントが圧倒的だったのは最初の10年で、後の10年はオープンな関係を打ち出した楽天ポイントやdポイントが一気に伸びてTポイントを打ち破っています。

ここでキーになるのが「データをどれだけ持っているか」「ポイントがどれだけ流通しているか」という尺度から成り立つ「経済圏」の概念です。Tポイントの排他ルールは強力ではあるものの、運営元のCCCは加盟している1業種1社のデータしか収集できません。

一方、楽天ポイントでは幅広い購買データを蓄積しています。例えば、外食チェーンという業種でも、ファミレスのみならずファストフード、カフェ、居酒屋のデータもそろっている方が、購買データの質が高くなります。その部分ではポイント事業者と加盟店はオープンな関係を築くことで、データマーケティングの戦略上優位に立てるわけです。

そして、最も重要な点が「ポイントの流通量」です。これは経済圏の強さを示す指標となります。例えば、Tポイントは年間1000億円分が流通していますが、楽天は7000億円分のポイントが経済圏の中で循環しています。多くのポイントが流通しているため、消費者は積極的にポイントを利用でき、加盟店もたくさんのポイントを使ってもらえるメリットがあります。

経済圏を築く上で欠かせない「データとポイントの量」という観点で見たときに、排他的なルールでは、どうしても狭い世界のデータとポイントしか使えません。楽天は加盟店とのオープンな関係を築くことで、より大きな経済圏を構築する発想があったのだと思います

競合他社が先行するマーケットに参入するにあたり「競合が排他的なのであれば、自分たちはオープンな戦略で勝負しよう」という逆転の発想です。当事者の立場だと発想転換は難しいものですが、うまく機能させることで戦局を大きく変える転換点になるのだと思います。

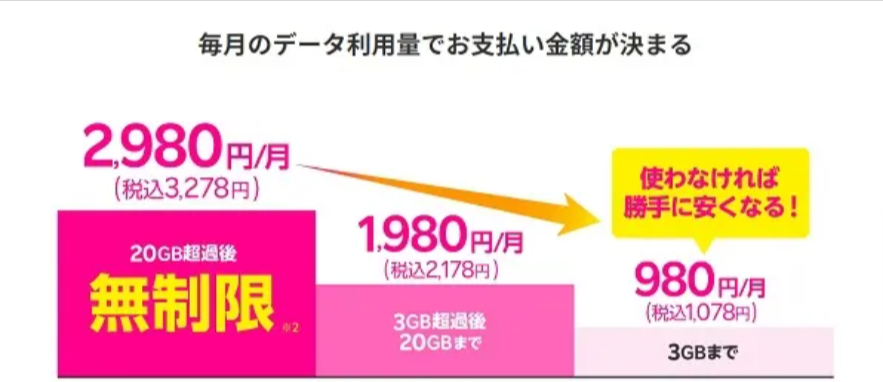

いずれかの画像をクリックし、楽天アカウントでログインまたは新規登録後に、楽天モバイル特別キャンペーンページに遷移します。