GoogleのAI検索、米報道機関に衝撃 サイト訪問不要でトラフィック激減、事業モデル転換を模索

米グーグルが本格導入した生成AI搭載の検索機能が、米国のニュースメディア業界に大きな衝撃を与えています。検索結果ページ上でユーザーの質問に直接答えが表示されるため、従来のようにニュースサイトへ訪問する必要がなくなり、各サイトの訪問者数(トラフィック)が急減しているのです。長年にわたり検索流入に依存してきた報道各社は、この“ポスト検索時代”に備えてビジネスモデルの抜本的な見直しを迫られています。

検索経由のサイト訪問半減、収益機会を喪失

事の発端は、グーグルが検索結果ページの最上部にAIによる要約回答を表示する「AIオーバービュー(AIによる概要)」機能と、チャット形式で追加の質問にも答える「AIモード」を導入したことです。これによりユーザーは青いリンクをクリックしてニュースサイトを訪問しなくても、検索ページ上で直接必要な情報を得られるようになりました。結果として「リンクを踏まない検索」が広がり、ニュースサイトへの流入が激減していると指摘されています。

この変化がもたらした影響は深刻です。イスラエルのウェブ解析企業Similarwebの調査によれば、過去3年間で主要ニュースサイトの検索流入は半減しました。例えばオーガニック検索(広告ではない通常の検索)からの訪問者数は、米ハフポストで3年で50%以上減少し、ワシントン・ポストでもほぼ同様の落ち込みが見られます。また米ビジネスインサイダーでは検索流入が55%も減少し、今年5月に全従業員の約21%に当たる大規模レイオフを実施する事態となりました。同社のバーバラ・ペンCEOはレイオフの理由について「我々のコントロールが及ばない極端なトラフィック減少に耐えるため」と説明しており、検索流入急減が直接の引き金であったことを明かしています。

大手メディア各社の経営陣も危機感を募らせています。米誌アトランティックのニコラス・トンプソンCEOは社内会議で、「グーグルからのトラフィックはいずれゼロに近づく」という前提で事業モデルを進化させねばならないと強調しました。トンプソン氏は「グーグルは検索エンジンから答えを返すエンジンへと変わりつつある。新たな戦略を打ち立てる必要がある」と述べ、従来の検索流入頼みからの脱却を急いでいます。ワシントン・ポストのウィリアム・ルイスCEOも「クリック不要の検索が急速に発展している現状はジャーナリズムへの深刻な脅威だ」と危機を指摘し、新たな収益源の確保を急ぐ考えを示しました。検索エンジンが安定した読者誘導経路だった時代は終わりつつあり、各社にとって従来の延長線上にはもはや成長が見込めない状況です。

「読者と直接」、活路探る各社

こうした中、報道各社はグーグル依存からの脱却を目指し、読者との直接的な関係を深める戦略へと舵を切り始めました。これまで検索経由で流入する一過性の読者(いわゆる「一見客」)に頼っていたモデルから、自社ブランドの価値を高めて熱心なファン層を増やし、安定した事業基盤を築くことに活路を見出そうとしています。

具体的な施策として各社が力を入れているのは以下のような取り組みです。

- ニュースレター配信の強化

- スマートフォン向けアプリの高度化

- 読者参加型イベントの開催

こうした直接読者と繋がる施策によって、検索エンジンやソーシャルメディアに左右されにくい持続的なトラフィックを目指しています。実際の例として、米デジタル出版社のドットダッシュ・メレディスは、かつて全トラフィックの6割をグーグル検索に依存していましたが、現在では約3分の1までその比率を下げました。同社は検索流入減少の穴を埋めるため、独自のサービス強化にも乗り出しています。例えばレシピサイトではお気に入りレシピの保存機能といったユーザー定着につながる機能を充実させ、検索経由以外からの流入を増やすことで全体のトラフィック成長を維持しています。ドットダッシュ・メレディスのニール・ボーゲルCEOは「AIはとどめの一撃(the last straw)だ。我々は前進しなければならない」と述べ、既存路線から更に踏み出した変革の必要性を強調しました。

著作権めぐり「対決」も、「対話」も重視

もう一つの大きな課題は、生成AIの学習データとしてニュース記事が無断利用されている著作権問題です。ChatGPTのような対話型AIを支える大規模言語モデル(LLM)はインターネット上の膨大なテキストを学習していますが、その中には各報道機関が多大なコストをかけて制作した記事も含まれています。出版社側からすれば、自社の知的財産が無断で使われAIに「要約」されてしまうことは看過できない問題です。

この問題に対し、米ニューヨーク・タイムズ紙は対決姿勢を鮮明にしています。同紙は2023年、米オープンAIと米マイクロソフトを相手取り、自社の記事コンテンツを無断利用してAIを訓練したとして著作権侵害で提訴しました。タイムズは「我々の記事数百万本に及ぶ大規模な盗用だ」と主張しています。

一方で、業界全体を見ると対話(交渉)による解決策も模索されています。ニューヨーク・タイムズは対決姿勢を取りつつも、米アマゾン・ドット・コムとコンテンツ利用のライセンス契約を結びました。この契約により、タイムズのニュース記事やクッキングサイトのレシピ、関連メディアのコンテンツをアマゾンの生成AI製品で利用できるようにし、その対価を得る仕組みです。

実際、ウォール・ストリート・ジャーナル(WSJ)を傘下に持つニューズ・コーポレーションは、オープンAIとコンテンツ提供契約を結んだ一方で、AI検索スタートアップの米パープレキシティを著作権侵害で提訴しました。同社は「リンクを飛ばす(Skip the links)」という設計によって、元サイトに誘導せず自社に収益をもたらしていると非難しています。各社はこのように「訴訟も辞さず権利を主張しつつ、同時に利用契約も結んで収益化を図る」という二面戦略で、自社コンテンツの価値と収益源を守ろうとしています。

淘汰の時代か、新たな共存か

インターネットの黎明期から現在に至るまで、ニュースメディア業界は技術革新による激変に翻弄され続けてきました。紙媒体からデジタルへの移行、ソーシャルメディアの台頭と凋落、そして安定したトラフィック源であった検索エンジンの時代も、いまや生成AIによって大きな転換点を迎えています。

約20年以上続いてきた「検索エンジン経由で集客し、広告収入を得る」というウェブメディアのビジネスモデルは、AIが回答を直接提示することで根底から揺らぎ始めました。報道機関はいま、AIがもたらすポスト検索時代という荒波に真正面から直面しています。

では、メディアはこの先どう生き残っていくのでしょうか。生成AIが生み出す新たな情報流通の中で、読者との直接的な関係をいかに再構築し、質の高いジャーナリズムを維持していくのかが問われています。淘汰の時代なのか、それともテクノロジーとの新たな共存の道があるのか。各社は模索を続けています。

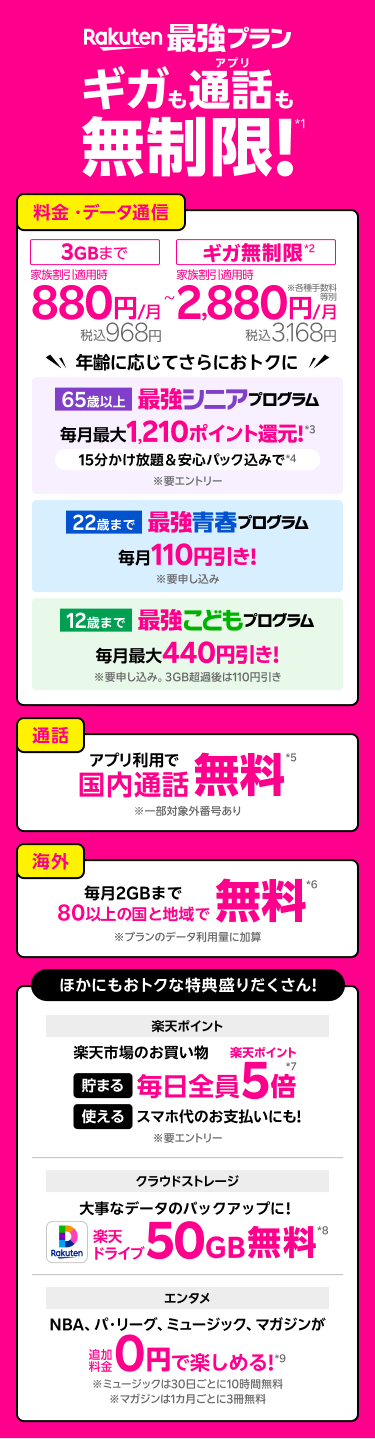

※ 本キャンペーンは、こちらの案内だけの限定優遇※ 再契約または2️⃣回線目以降もポイント獲得対象※ 終了日未定により、予告なく突如終了となる可能性あり

いずれかの画像をクリックし、楽天アカウントでログインまたは新規登録後に、楽天モバイル特別キャンペーンページに遷移します。